学 習 資 料

- 2025年06月05日

パンフ『7月の参議院選挙で問われる命の優先順位』を発行

兵庫県保険医協会は、自民党、公明党、日本維新の会が国の医療費を毎年4兆円削減する計画を進める中、7月の参院選へ向けたパンフレット『7月の参議院選挙で問われる命の優先順位』を発行しました。

パンフの内容はコチラをクリックしてください。

※お問い合わせは兵庫県保険医協会(TEL06-6568-7731)まで。

- 2023年09月28日

だから保険証を残してほしいんです/大阪府歯科保険医協会がパンフ発行

大阪府歯科保険医協会は、政府が進める健康保険証の廃止方針の問題点をまとめたパンフ「だから保険証を残してほしいんです。」を発行しました。

パンフの内容は下の画像をクリックしてください。

※冊子をご希望の方は大阪府歯科保険医協会・政策部(TEL06-6568-7731)まで。

- 2022年11月29日

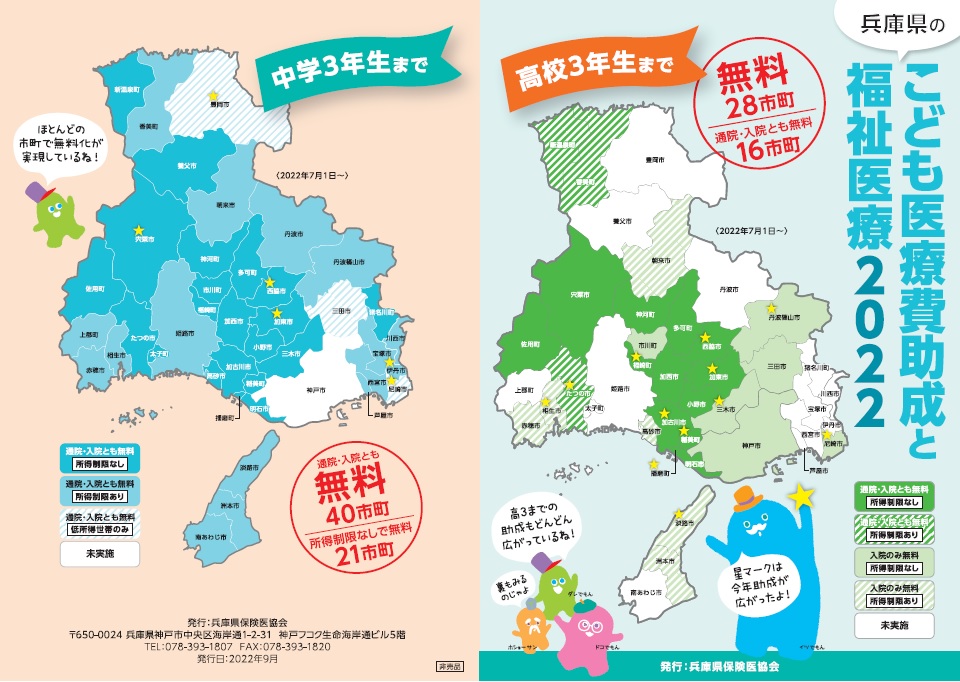

兵庫県のこども医療費助成パンフを作成/県内市町村の情報を網羅

兵庫県保険医協会は県内市町村のこども医療費助成と福祉医療費助成の情報をまとめたパンフレットを作成しました。

こども医療費助成の対象年齢や無料化について網羅しており、市町村ごとに比較できます。

詳細はコチラ

- 2022年10月26日

暮らしに役立つ制度を紹介/大阪社保協がパンフ発行

大阪社会保障推進協議会は、暮らしに役立つ社会保障制度をまとめたパンフ「相談活動ハンドブック2022-2025」を発行しました。

「税金が払えない」「仕事ができず暮らせない」——。そんな時、税金や医療、介護、子育てなど使える制度がたくさんあります。

パンフの内容は下の画像をクリック

※冊子をご希望の方は大阪社保協(TEL06-6354-8662)まで。1冊300円(送料別)

- 2022年06月22日

参院選へ向けパンフ発行

投票に行って感染症に強い医療・社会をつくろう!

兵庫県保険医協会は2022年7月10日の参院選へ向け、新パンフ「投票に行って感染症に強い医療・社会をつくろう」を発行しました。

- 2022年03月25日

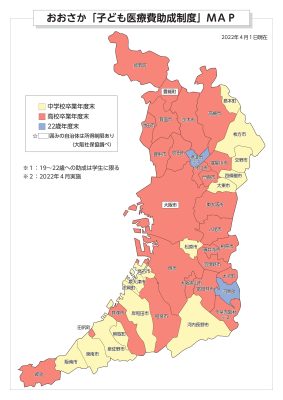

おおさか「子ども医療費助成制度」MAPを作成

大阪の歯科医師でつくる大阪府歯科保険医協会は、2022年4月1日現在の大阪府内市町村の子ども医療費助成制度(外来)をまとめた地図を作成しました。市町村ごとの対象年齢の違いを分かりやすく示しています。

なお、大阪の子ども医療費助成制度は全市町村で一部負担金(1回500円)を設定しており、無償化はありません。

MAPデータはコチラ

- 2021年11月30日

子どもの口腔崩壊・未受診問題「見える化」プロジェクト

特設ページのご案内

「口腔崩壊」という言葉をご存知ですか?

歯がボロボロになってしまい、食事もままならない「口腔崩壊」の子どもの存在が明らかになっています。

学校歯科健診で「受診が必要」と診断されても、家庭の様ざまな事情から受診できない子どもたち。

すべての子どもが分け隔てなく健やかに成長するために、社会全体で支援することが求められています。

大阪府歯科保険医協会では、子どもの口腔崩壊・未受診問題を社会に訴え、解決につなげるため、特設ページを開設しています。

ぜひアクセスしてください。

- 2021年10月05日

総選挙へ向け

「選挙しよっ!Go vote!Let’s act!」第2弾を発行

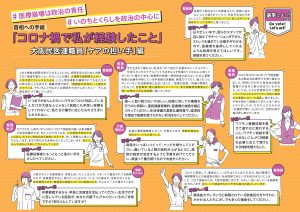

大阪府民主医療機関連合会は総選挙へ向け、新パンフ「選挙しよっ!Go vote!Let’s act!」の第2弾を発行しました。

ジェンダー平等の社会の実現を求めるとともに、コロナ禍で医療機関の職員が経験したことや首相への一言を掲載しています。

- 詳しくはコチラ

- 2021年09月29日

こども医療費助成の冊子を発行

兵庫県内の制度をまとめました

兵庫県内の開業医でつくる兵庫県保険医協会は、県内のこども医療費助成の制度内容をまとめた冊子を発行しました。

各市町村の制度をマップで比較するとともに、福祉医療費助成の内容についても分かりやすく説明しています。

- 詳細はコチラ

- 2021年09月29日

市民講座の冊子を発行

『飲みこむ力~今からはじめる「のど」トレ』

歯科医療従事者や患者らでつくる「保険でよい歯科医療を大阪連絡会」は、2020年10月に開いた市民講座「飲みこむ力~今からはじめる『のど』トレ」の内容を冊子にまとめました。

新型コロナから身を守るために、嚥下トレーニングでのどを鍛える重要性について、浦長瀬昌宏氏(神鋼記念病院耳鼻咽喉科長)が語っています。

冊子はA5判、40ページ。1部100円(送料別)で提供しています。

お問い合わせ・ご注文は大阪府歯科保険医協会事務局まで。

TEL06-6568-7731